না, আজকে কোন গল্প নয়, কারণ গল্প বলার থেকেও কিছু কথা জানার জন্য মনটা হাঁকপাঁক করছে। তাই ঠিক করলাম এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আজ আমার পাঠকদের সামনেই রাখি।

তাহলে শুরু করা যাক।

বিয়ের সিজন শুরু হয়ে গেছে মোটামুটি, আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নও। আমার বাড়িতেও এরকম লালের উপর সোনালী হরফে লেখা ‘শুভ বিবাহ’ কার্ড জমা হয়েছে কয়েকটা।

এসব ক্ষেত্রে কথোপকথন সাধারণত যা দেখি আমরা…

ছেলে কী করে? মেয়ের বাড়ি কোথায়, মেয়ে কী কিছু করে।

আচ্ছা, এই অবধি শোনার পর আমার মনে প্রথম প্রশ্ন ছেলে যে কিছু করবেই সেটা প্রশ্ন করার ধরনের বেশ বোঝা যায়, কিন্তু মেয়ের ক্ষেত্রে? সে কিছু করতেও পারে নাও করতে পারে, নির্ভর করছে তার বাড়ি, তার শ্বশুর বাড়ি চায় কী না, সেটার উপর।

আমাদের সমাজে একদল যখন মেয়েদের প্রাপ্য সমান অধিকার নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, তখন আরেকদল “আমাদের চাকরি করা বউ চাই না” বলে কবিতা আওড়াচ্ছে।

কেন? মেয়েরা বাইরে কাজ করতে গেলে ঘর সামলাতে পারবে না একথা আপনাকে কে বললো? বিলক্ষণ পারে, আমি নিজে ১০টা ৫টা চাকরি সামলে দিব্যি মাংসভাত রেঁধে সাঁটাচ্ছি, এসব ভুলভাল বলে কী লাভ বলুন তো।

হ্যাঁ, এখন সেই মেয়েটার পাশে যদি তার জীবনসঙ্গীটি সত্যি থাকার মতো থাকে, তাহলে কষ্টটা লাঘব হয় বৈকি। একটু হাতে হাতে সাহায্য করলেই প্রেমও বাড়ে, সময়টাও একসাথে কাটানো হয়, আর পুরুষত্ব? হ্যাঁ সেটাও বাড়ে কিন্তু। এবার পরের প্রশ্নটা,

ছবিটা দেখে, “বাবা, মেয়েটি তো ভীষণ রোগা, এতো রোগা মেয়ে কি ঘরের সব কাজ সামলাতে পারবে? বা এবাবা, এ মেয়ে তো খুব মোটা, এত মোটা!

অতএব, দুদিকেই সমস্যা। আর সমস্যার কারণ, ঘরের কাজ, তো ঘরের কাজ পারি বৈকি। কিন্তু, শুধু ঘরের কাজ করানোর জন্য মেয়ে খুঁজছো, কাজের লোক খুঁজে নাও না তাহলে, প্লিজ। আর রইল বাকী মোটা বা রোগা। কারও শারীরিক গড়ন তার কর্মদক্ষতার পরিমাপের মাপকাঠি হতে পারে না। কি ছেলেদের ছবি দেখে এরকম মন্তব্য তো কোন কালে শুনলাম না। আর সবথেকে মজার ব্যাপার, এইসব মন্তব্যগুলো করে কিন্তু মহিলারাই, কোন পুরুষ মানুষ নয়।

যাইহোক পরের প্রশ্ন,

“মেয়ে কোথাকার? ছেলে কোথাকার?”

গ্রামের? শহরের?

এখানে আমার বক্তব্য, শহরের মানুষেরা গ্রাম শুনলে নাক সিঁটকোয়, একদম সত্যি, একটু হলেও কুঁচকোয়, অস্বীকার করবেন না প্লিজ।

হ্যাঁ, গ্রাম আর শহরের রুচি সংস্কৃতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য তো আছেই, তাই এই দুইপক্ষের মানুষের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান সেই আদি অনন্তকাল ধরেই রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, এখন, লেখাপড়া, চাকরির জন্য বেশীরভাগ মানুষ নিজের ঘরছাড়া, তাই সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই ব্যাপারটাও এখন খুব বেশী খাটে কী? তফাৎটা কিন্তু এখন আগের থেকে অনেক বেশী সূক্ষ্ম।

অপরপক্ষের প্রশ্নটা আরও ভয়ানক,

গ্রাম আর শহর হিসাবে চরিত্র নির্ধারণ করা হয়। গ্রামের ছেলে মেয়েই একমাত্র ভাল, ইনফ্যাক্ট তারাই ‘মানুষ’, আর শহরবাসী ছেলে-মেয়েগুলো তো গরু ছাগল।

না না, এই ব্যাপারে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাই এতবড় কথাটা না লিখে পারলাম না। তাই এই কথাকে অস্বীকার করার চেষ্টাও করবেন না।

গ্রামের মেয়ে হলেই সে সুলক্ষণা, কাজের সুচরিত্রের অধিকারিণী ইত্যাদি, ইত্যাদি। গ্রামের ছেলে হলেই নিপাট ভাল মানুষ, সৎচরিত্র, ভাল ছেলে। আর শহরের মানুষগুলো তো সব খারাপ নিয়েই তৈরী। অথচ, কত মজার ব্যাপার, নিজের রুজি রোজগারের জন্য এই মানুষগুলো কিন্তু সেই শহরের বুকে এসেই বাসা বাঁধে। অথচ এই শহরেই কাদা ছেটায়। গ্রাম শহর নিয়ে আলোচনার জন্য এই পোস্ট নয়। তাই আসি পরের প্রশ্নে, এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটিতে।

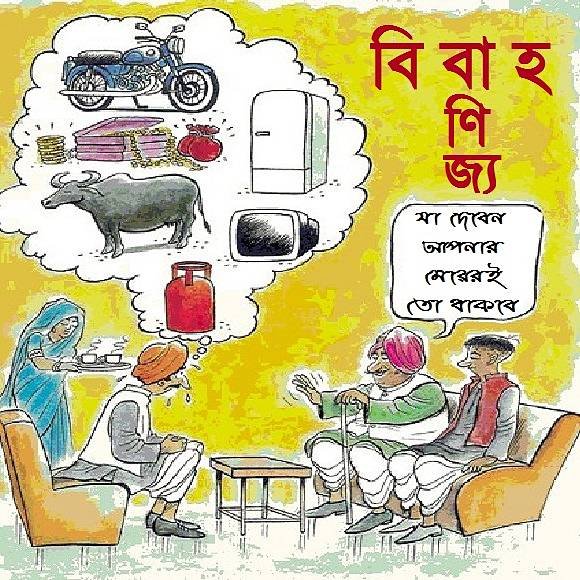

মেয়ের বাড়ি থেকে কী দিলো? তা’ কত টাকা পণ দিলো গো মেয়ের বাড়ি? গয়না, টাকা কেমন দিলো সব? আসবাব দিয়েছে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হ্যাঁ, এখনও এই পণ প্রথা চলছেই; গ্রাম শহর নির্বিশেষে চলছে, আজও চলছে। এই কথাটাও অস্বীকার করে লাভ নেই, চোখের সামনেই ঘটছে, তাই দায়িত্ব নিয়েই লিখছি।

এবার আমায় বলুন, কেন দেব? এই যে ছেলেদের বাড়িকে টাকা ‘দিতে হয়’, এগুলো যাঁরা বলেন, কেন? বিয়ে করে কি ছেলে উদ্ধার করে দিচ্ছে? ছেলের নিজের শিরদাঁড়া নেই বুঝি, যে, যে বাড়ির সঙ্গে এখনও সম্পর্ক তৈরীই হয়নি, সেখানে হাত পেতে টাকা নিতে হয়?

নাকি ছেলে এমনই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, যে মেয়ের ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নেওয়ার নাম করে পণ না নিলে কোন দায়িত্ব নিতেই অপারগ।

আসবাবপত্র – কেন ঘরে এর আগে আসবাবপত্র ছিল না বুঝি। নাকি মেয়ের বাড়ি কবে দেবে সেই আশায় মাটিতে শুতেন?

ছেলেটিকে তার মা বাবা যে যত্নে, ভালোবাসায় বড় করেছে, যা পরিশ্রম করেছে, মেয়েটির ক্ষেত্রেও তো তাই। তাহলে মেয়েটিকে বিয়ে করতে গিয়ে তার বাবার সারাজীবনের কষ্ট করে জমানো পুঁজির দিকে হাত বাড়াতে লজ্জা করে না?

আর মেয়ের মা বাবা, ঐ মেরুদন্ডহীন, তথাকথিত শিক্ষিত ছেলের হাতে নিজের মেয়ের বাকী জীবনটা শেষ করার দায়িত্ব তুলে না দিয়ে ঐ টাকাটাই মেয়ের শিক্ষার জন্য, তার স্বপ্নের জন্য খরচ করত যদি, আজ গল্পটাই অন্যরকম হতো।

এবার আপনারা বলবেন, কিছু কিছু মানুষজন বা তাদের এটাই নিয়ম, এই পণ না দিলে বিয়ে হয় না, বলতে পারেন, রেওয়াজ।

তো যে ছেলেটি বিয়ে করছে, সে তো আর মান্ধাতার আমলের নয়, সে মুখ ফুটে বলতে পারে না কেন, তার মা বাবাকে যে না, আমি এতটা অক্ষম নই। তাদের থেকে তাদের মেয়েকেও নেব, তাদের টাকাও নেব, তাদের দেয়া গয়না আসবাব সব নেব, শুধু নেব, নিয়েই যাব, আর দেওয়ার বেলায়? হ্যাঁ, নিশ্চয় দেব, অত্যাচার, কালশিটে, ছেঁকার দাগ, এসব তো উপহার পায়ই মেয়েটা। একবার যখন বাপের বাড়ি থেকে টাকা দিতে পেরেছে, মানে চাপ দিলে পারবে, সুতরাং মারো, রোজই তো পড়ি খবরের কাগজে।

তাও, এই পণপ্রথা নির্বিবাদে চলছে, কেন মেয়েটা প্রতিবাদ করে না, কেন ছেলেটা করে না, কেন দুই পরিবারের একজনও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না।

প্রশ্ন অনেক। সবাই চুপিচুপি প্রশ্ন করে, বা মনে মনে। সামনে কেউ বলে না। প্রশ্নগুলো এই সমাজের কাছেই রাখলাম।

একটু ভাবুন।